Blog-Eintrag -

Grauer und Grüner Star – was ist der Unterschied?

Der «starre Blick» bezeichnete im Mittelalter Menschen, die blind waren. So kam es zu den Krankheitsnamen Grauer Star und Grüner Star. Doch was hat es mit diesen Erkrankungen auf sich und worin unterscheiden sie sich?

Der Graue Star – diese Krankheit dürfte wohl jedem ein Begriff sein. Doch was ist genau damit gemeint und was geschieht mit dem Auge, wenn man davon betroffen ist?

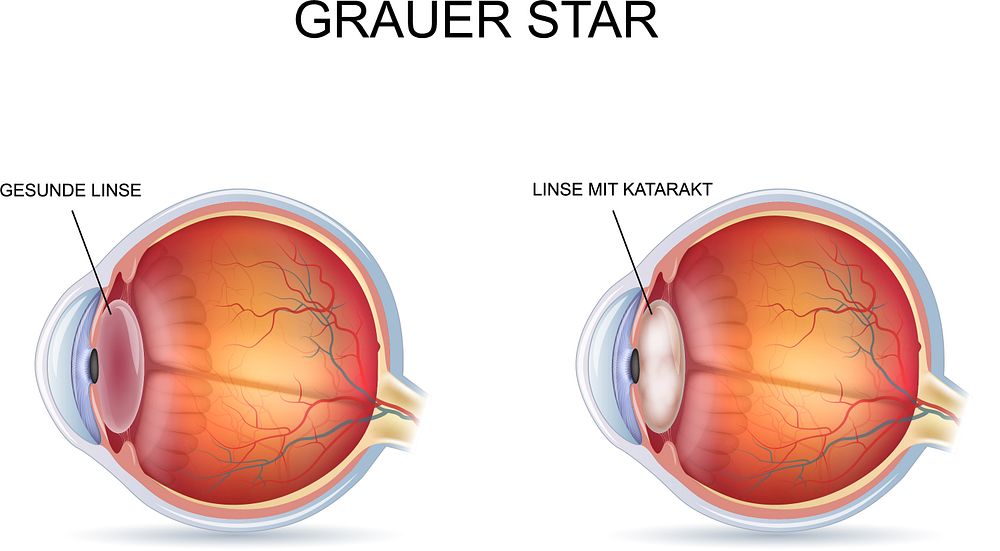

Der Graue Star, der im Fachjargon als Katarakt (= griechisch für Wasserfall) bezeichnet wird, ist eine häufig auftretende Augenerkrankung. Es handelt sich hierbei um einen natürlichen Alterungsprozess. Betroffene sind deshalb meist über 50 Jahre alt. Nur in ganz seltenen Fällen ist die Krankheit angeboren. Der Graue Star lässt sich leicht an der gräulich getrübten Linse erkennen. Das ist auch der Grund, warum die Krankheit so heisst.

Die Linsentrübung kann verschiedene Ausprägungen aufweisen. Zudem kann sie sich auch an diversen Orten der Linse bilden, zum Beispiel im Linsenkern oder in der vorderen sowie in der hinteren Linsenrinde. Von der Form und der Ausprägung der Linsentrübung hängt auch das Krankheitsbild ab. So kann es beispielsweise zur verminderten Sehschärfe kommen oder Betroffene sehen Doppelbilder. Auch die zunehmende Kurzsichtigkeit und die vermehrte Blendung sowie nebelartiges Schleiersehen gehören zu den Symptomen der Krankheit.

Die schlechte Nachricht ist: Mit Medikamenten lässt sich das Augenleiden nicht behandeln. Es ist aber dringend notwendig, etwas gegen die Krankheit zu unternehmen. Bei einem fortgeschrittenen Grauen Star kann sich die Sehleistung nämlich dramatisch verschlechtern. Aber hier sind wir auch schon bei der guten Nachricht: Die Linsentrübung lässt sich operativ entfernen. Die getrübte, eigene Linse wird durch eine künstliche Linse ersetzt. Bei der Operation handelt es sich heutzutage um einen der häufigsten ambulanten Augeneingriffe mit besten Erfolgschancen.

Und wie sieht es mit dem Grünen Star aus? Handelt es sich bei diesem Leiden um eine ähnliche Krankheit, bei der sich die Linse einfach grün färbt?

Langsames, unbemerktes Anbahnen

Selbstverständlich nicht, denn am Namen des Grünen Stars, ist wohl ein Missverständnis schuld. Das Wort «Glaukom» änderte im Laufe der Zeit mehrfach seine Bedeutung: «Glaukom» kommt aus dem Griechischen und wird verwendet, um eine graue Farbe mit hellblauer oder grüner Nuance zu beschreiben. Erstmals in der Augenheilkunde wurde das Wort von Aristoteles benutzt, aber nicht etwa um den erhöhten Augendruck zu beschreiben, sondern vielmehr als Sammelbegriff für Augenerkrankungen, die mit einem Verblassen der Iris (blau-grüne Verfärbung eines zuvor braunen Auges) einhergehen. In Folge von Übersetzungsfehlern und Machtspielen zur Etablierung der deutschen Sprache, wurden die Begriffe «Glaukom» und «Grüner Star» schliesslich gleichgesetzt. Lange Zeit bezeichneten die Augenärzte mit Glaukom oder Grünen Star eine Linsentrübung infolge häufiger Entzündungen. Erst später wurde damit die Erkrankung des Sehnervens beschrieben, welcher in der Regel mit einem erhöhten Augeninnendruck einhergeht. Diese Bezeichnung hat sich bis heute durchgesetzt und etabliert.

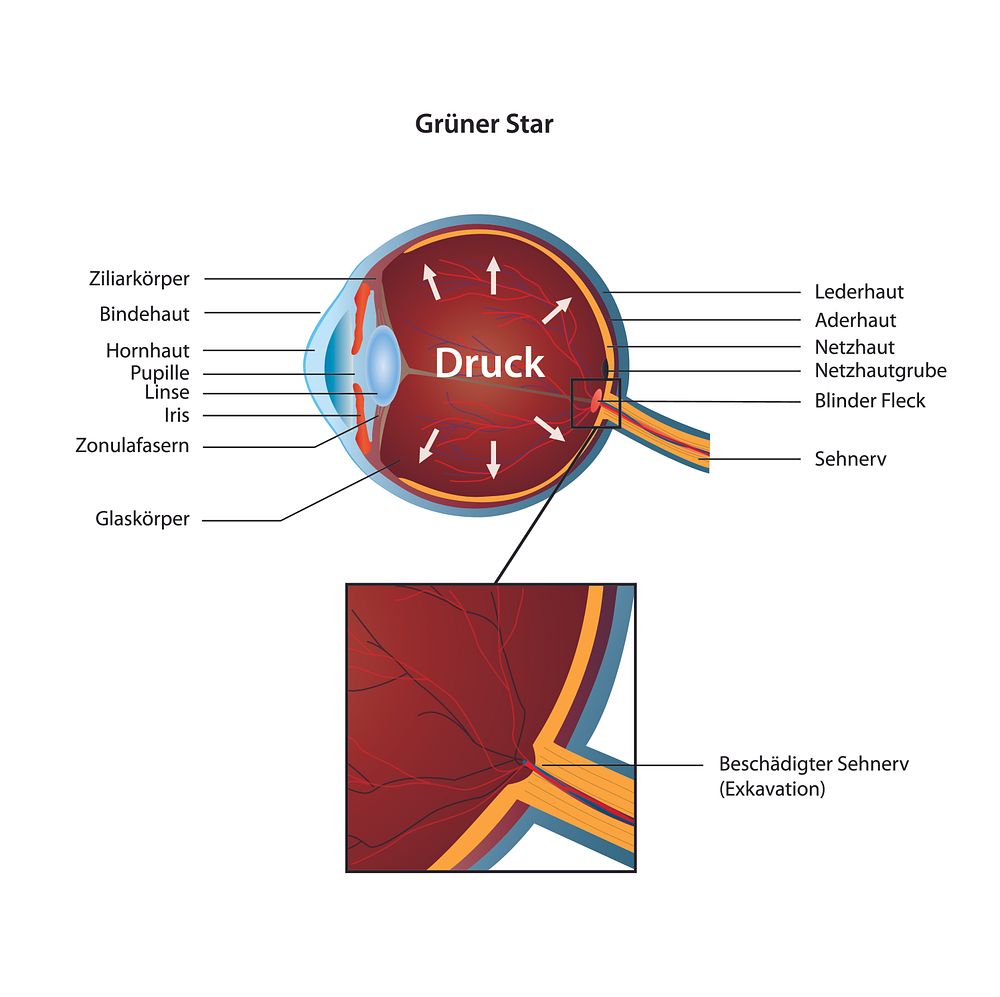

Der Grüne Star kann angeboren sein, aber auch ausgelöst werden. Ursachen für den Grünen Star sind häufig das Alter, aber auch Entzündungen im Auge. Diese Ursachen haben meist zur Folge, dass sich das Wasser im Auge – das Kammerwasser – staut. Deshalb steigt der Druck im Auge, wodurch der Sehnerv beschädigt wird.

Aufgrund des Grünen Stars kann man blind werden – ein bereits entstandener Schaden am Sehnerv lässt sich nicht wieder beheben.

Anders als der Graue Star lässt sich der Grüne Star in der Regel medikamentös behandeln: Mit Augentropfen wird z.B. versucht, die Produktion des Kammerwassers zu hemmen, damit es sich nicht mehr staut und es nicht zu einem überhöhten Augeninnendruck führt. Auch besteht die Möglichkeit, das Auge zu operieren. Damit es aber nicht so weit kommt, empfehlen Ärzte regelmässige Vorsorgeuntersuchungen ab dem 40. Lebensjahr. Sie messen dann unter anderem den Augeninnendruck. Denn ob man einen Grünen Star hat, merkt man oft gar nicht, weil die Krankheitszeichen entweder unspezifisch sind oder gar nicht wahrgenommen werden. Die Krankheit bahnt sich oft über die Jahre hinweg an. Wenn man plötzlich anfängt schlechter zu sehen, ist es meist schon zu spät. Deshalb gilt auch hier: Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Es ist gibt übrigens auch den Schwarzen Star, unter Augenärzten auch Amaurose genannt. Dabei können die Augen kein Licht wahrnehmen – hier spricht man von einer vollständigen Blindheit. Oft kommt es zur Pupillenstarre.

Wenig gemeinsam – ausser der Vorsorge

Die Krankheiten haben, obwohl sie ähnlich heissen, wenig gemein, ausser, dass beide unbehandelt zu einer Beeinträchtigung des Sehens führen. Der Grüne Star betrifft den Sehnerv und kann in der Regel medikamentös therapiert werden – der Graue Star, der die Augenlinse gräulich färbt, nicht. Es ist möglich, beide Krankheiten operativ zu behandeln, wobei nur der graue Star kurativ, also durch eine Operation heilbar ist. Regelmässige Vorsorgeuntersuchungen tragen wesentlich dazu bei, dass man sich auch im Alter an einer freien, klaren Sicht erfreuen kann.

Florencia Figueroa

Themen

- Krankheiten

Kategorien

- glaukom

- amaurose

- grauer star

- augeninnendruck

- grüner star

- katarakt

- linsentrübung

- schwarzer star